Food Supplement Forum

L’appuntamento annuale per l’aggiornamento professionale di chi opera nel settore dei Food Supplements è rappresentato dal Food Supplement Forum in programma per il prossimo mese di ottobre.

La giornata viene organizzata da Pharma Education Center, per l’approfondimento di temi attuali. I partecipanti

avranno la possibilità di confrontarsi, nello spirito del Forum, con un panel di autorevoli esperti relatori, provenienti dal mondo delle Istituzioni, delle Associazioni, dell’Università e delle Aziende del settore.

I temi trattati saranno i seguenti:

– Integratori, Prodotti per Gruppi specifici, Novel Food: aggiornamenti normativi con Sessione Q&A alle Istituzioni;

– Botanicals: normativa, tradizione d’uso, dossier tecnico – Tavola rotonda con gli esperti;

– Ricerca & Sviluppo di un integratore – case study;

– Health Claim e comunicazione

Il seminario è rivolto a tutti coloro che sono coinvolti nelle attività di sviluppo, produzione e commercializzazione degli integratori; in particolare, sono coinvolte le figure di Direzione Affari Regolatori, Direzione Medica, Area Sviluppo-Marketing, Quality e Manufacturing.

Per informazioni

Ente Organizzatore PEC – Pharma Education Center

tel +39 055 7224076 – info@pharmaeducationcenter.it – www.foodsupplementsforum.it

ere che si trova nella collinetta, a due passi da Cala d’Oliva.

ere che si trova nella collinetta, a due passi da Cala d’Oliva. Estragone (o Dragoncello)

Estragone (o Dragoncello)

Una storia accanto agli uomini

Una storia accanto agli uomini Un rimedio polivalente

Un rimedio polivalente

Calendula

Calendula Camomilla

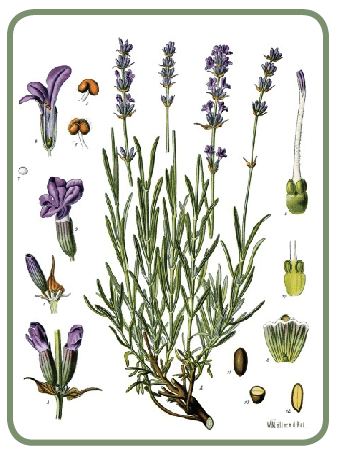

Camomilla Lavanda

Lavanda Melograno

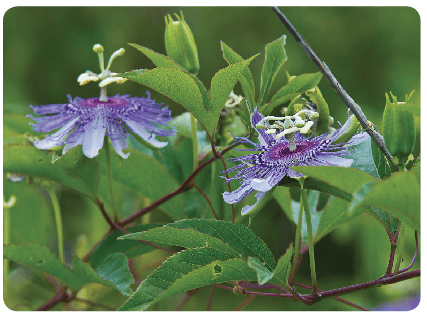

Melograno Passiflora

Passiflora