Intervista a Bettina Jackwerth

D. L’olio di palmisto costituisce un’importante materia prima per l’industria cosmetica. Ci spiega perchè?

D. L’olio di palmisto costituisce un’importante materia prima per l’industria cosmetica. Ci spiega perchè?

R. Oggigiorno, sempre più ingredienti utilizzati nell’industria cosmetica sono a base di materie prime rinnovabili. L’olio di palmisto è uno dei più importanti in virtù delle sue proprietà chimiche. L’esclusiva distribuzione delle catene, ad elevata percentuale di catene C12-14, rendono la sua composizione ideale per gli ingredienti personal care, e soprattutto per i tensioattivi di base. Questo è il motivo per il quale è difficile per la nostra industria, sostituire l’olio di palma.

D. Perché da diversi anni ormai, BASF si è impegnata a favore dell’olio di palma sostenibile?

R. Nel giro di dieci anni, la crescente domanda di prodotti a base di olio di palma e l’espansione delle piantagioni di palma, soprattutto in Indonesia e Malaysia, hanno non soltanto distrutto foreste e terreni ad elevato valore, ma anche ridotto la biodiversità. Allo stesso tempo, l’olio di palmisto è insostituibile per la nostra industria, in virtù delle sue caratteristiche intrinseche. Questo dilemma pone dunque una grande responsabilità sulla nostra industria. Essendo uno dei principali produttori nel panorama globale del personal care, la nostra azienda, lavora un numero elevato di materie prime a base di olio di palma e noi crediamo che l’olio di palma sostenibile sia una realtà possibile. Ciò malgrado, potremo proteggere le risorse naturali nei paesi produttori, solo con la collaborazione di tutti gli stakeholders della catena di valore.

D. Quali sono i progressi compiuti ad oggi?

R. BASF è uno dei fornitori leader per l’industria cosmetica. Oggi offriamo in tutto il mondo oltre 120 ingredienti personal care a base di olio di palmisto sostenibile certificato RSPO, che copre tutte le funzionalità, da tensioattivi a emulsionanti ed emollienti fino ai surgrassanti, agenti perlanti e molto altro. Dal lancio dei nostri primi ingredienti certificati RSPO nel 2012, ci stiamo spostando continuamente verso una gamma di prodotti sempre più comprensiva che permetterà ai nostri clienti dell’industria cosmetica, di sviluppare formulazioni in grado di soddisfare la crescente domanda di ingredienti sostenibili certificati.

In qualità di fornitore strategico e attore di collegamento fra produttori di materie prime e produttori di cosmetici, abbiamo deciso di investire nell’approvvigionamento dell’olio di palma sostenibile: dal 2004 BASF è infatti membro di RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) e supporta i progressi nel campo dell’olio di palma indirizzando la catena di fornitura verso prodotti certificati. Il Palm Commitment di BASF è stato dapprima pubblicato nel 2011 ed ampliato nel 2015, ed include anche una panoramica su come fare in modo che l’olio di palma sostenibile diventi la norma per l’industria, oltre ad una valutazione dei progressi compiuti. Lo stesso anno, BASF è diventato membro del Gruppo Direttivo dell’High Carbon Stock (HCS) ed ha conseguentemente integrato i criteri dell’approccio HCS nella sua Politica di Approvvigionamento dell’Olio di Palma. Lo scorso anno, siamo riusciti ad incrementare il nostro volume di acquisto di olio di palmisto sostenibile certificato RSPO fino a 158,000 tonnellate. Più del 56% dell’olio di palmisto sostenibile da noi approvvigionato è certificato RSPO e rintracciabile fino al frantoio. Inoltre, abbiamo espanso la nostra rete globale di siti certificati. In totale, 19 siti produttivi BASF in Asia, Europa, Nord e Sud America, sono certificati RSPO. Continueremo il nostro percorso e intendiamo condividere i nostri progressi nel trasformare il mercato, nel nostro primo Palm Progress Report che sarà disponibile ad in-cosmetics, Londra.

D. Ci sono materie prime alternative alla palma per l’industria cosmetica?

D. Ci sono materie prime alternative alla palma per l’industria cosmetica?

R. Non per l’immediato futuro. In questo momento non vi sono alternative rinnovabili, commercialmente fattibili, all’olio di palma e di palmisto per la nostra industria. In primo luogo, è difficile sostituirlo in ragione delle proprietà chimiche sopra menzionate. Inoltre, dobbiamo ricordare che gli oli di palma hanno la maggiore resa per ettaro, rispetto ad altre coltivazioni che producono olio. Quindi si deriva più olio dall’area coltivata.

D. Quali sono le condizioni più importanti per i prodotti a base di olio di palma sostenibile?

R. Trasformare il mercato indirizzandolo verso prodotti a base di olio di palma sostenibile, il modo in cui l’olio di palma è prodotto e approvvigionato deve divenire maggiormente sostenibile e trasparente. Un sistema di certificazione affidabile ed il massimo della trasparenza, così come misure sociali per le comunità locali, soprattutto per i piccoli coltivatori, sono passi fondamentali per prodotti a base di olio di palma sostenibile, inclusa la tutela delle foreste ad elevato carbon stock.

D. Perché è così importante coinvolgere gli agricoltori?

R. Ricordiamoci che circa il 40% dell’olio di palma del mondo è prodotto da piccoli agricoltori. Essi e le loro famiglie dipendono dall’olio di palma per il proprio sostentamento e necessitano di incrementare la resa delle terre che coltivano. I metodi di agricoltura sostenibile, una produzione efficiente, nonché standard di salute e sicurezza occupazionale elevati, sono soltanto alcune delle condizioni più importanti per la produzione di olio di palma certificato. I piccoli agricoltori possono imparare a soddisfare questi requisiti in modo locale, mediante programmi di formazione dedicati. BASF lavora con le organizzazioni della società civile ed altri partner della catena di fornitura per supportare progetti relativi ai piccoli agricoltori. Grazie alla nostra più recente collaborazione stiamo raggiungendo circa 5.500 agricoltori locali. Mediante questi progetti vogliamo instaurare, congiuntamente, catene di fornitura sostenibili per l’olio di palma e di palmisto che migliorino le condizioni di vita dei piccoli agricoltori e che siano eleggibili per la certificazione, conformemente ai criteri di RSPO.

D. Quali saranno quindi i vostri prossimi passi verso l’olio di palma sostenibile?

R. BASF sta lavorando a stretto contatto con i propri partner della catena di fornitura per trasformare il mercato indirizzandolo verso l’olio di palma responsabile. Ampliamo continuamente la nostra conoscenza e condividiamo la nostra expertise con il mercato, anche per supportare i nostri clienti in questo viaggio, ad esempio con conferenze web e simposi per approfondire la conoscenza degli oleo-derivati a base di palma. All’in-cosmetics di Londra, quest’anno, BASF ospiterà il secondo Palm Dialog. Diversi attori della supply chain parteciperanno così ad una discussione costruttiva. Siamo convinti che tutti gli attori della supply chain, BASF inclusa, debbano contribuire a trasformare il mercato. E noi facciamo del nostro meglio affinché i nostri clienti possano contare su di noi per raggiungere i loro obiettivi.

Per informazioni

Lorenzo Agrati – lorenzo.agrati@basf.com

www.carecreations.basf.com

da Cosmetic Technology 2 – 2017

Per pelli over 35, Mediterranea ha creato una maschera viso dalla texture innovativa e avvolgente, che accompagna la pelle durante il riposo notturno ricaricandola di energia: Unica Lux Sleeping Mask. Studiata per l’utilizzo serale da tenere in posa, si trasforma successivamente in una straordinaria crema da notte per continuare la sua azione mentre la pelle riposa. Nella formula rientra una miscela di Oli, arricchita da Polvere di platino e Perle nere che caratterizzano il prodotto e ne determinano l’azione illuminante. Il prodotto, che viene applicato con uno strato spesso su tutto il viso, e la cui eccedenza può essere rimossa con una velina, viene successivamente disteso come una normale crema da notte anche su viso e décolleté e lasciato agire per tutta la notte, con un utilizzo consigliato di una o due volte a settimana. Non contiene parabeni e la sua profumazione è delicatamente fiorita. I prodotti Mediterranea sono disponibili sul sito www.mediterranea.it, oppure contattando il n.telefonico 0182/708708.

Per pelli over 35, Mediterranea ha creato una maschera viso dalla texture innovativa e avvolgente, che accompagna la pelle durante il riposo notturno ricaricandola di energia: Unica Lux Sleeping Mask. Studiata per l’utilizzo serale da tenere in posa, si trasforma successivamente in una straordinaria crema da notte per continuare la sua azione mentre la pelle riposa. Nella formula rientra una miscela di Oli, arricchita da Polvere di platino e Perle nere che caratterizzano il prodotto e ne determinano l’azione illuminante. Il prodotto, che viene applicato con uno strato spesso su tutto il viso, e la cui eccedenza può essere rimossa con una velina, viene successivamente disteso come una normale crema da notte anche su viso e décolleté e lasciato agire per tutta la notte, con un utilizzo consigliato di una o due volte a settimana. Non contiene parabeni e la sua profumazione è delicatamente fiorita. I prodotti Mediterranea sono disponibili sul sito www.mediterranea.it, oppure contattando il n.telefonico 0182/708708. Intento di uno studio è stato quello di analizzare il potenziale antiforfora di un estratto ottenuto da parti aeree di Epilobio (Epilobium angustifolium). Si tratta di una pianta a riconosciute proprietà antinfiammatorie, antibatteriche, astringenti (contiene tannini).

Intento di uno studio è stato quello di analizzare il potenziale antiforfora di un estratto ottenuto da parti aeree di Epilobio (Epilobium angustifolium). Si tratta di una pianta a riconosciute proprietà antinfiammatorie, antibatteriche, astringenti (contiene tannini). Lo scopo dei laboratori Physio Natura Bio di PDT Cosmetici è quello di scoprire la formula perfetta. Per questo motivo si è voluto associare alla nuova linea di Oli la simbologia numerica del 7:

Lo scopo dei laboratori Physio Natura Bio di PDT Cosmetici è quello di scoprire la formula perfetta. Per questo motivo si è voluto associare alla nuova linea di Oli la simbologia numerica del 7: Arterie, vene e capillari, sebbene diversi per struttura e funzione, convergono nella continuità della rete vascolare, un insieme regolato da complessi flussi di comunicazione. L’integrazione delle loro funzioni assicura l’equilibrio dell’intero organismo e si traduce in una percezione generale di benessere. Quando fattori famigliari predisponenti, stile di vita o età compromettono l’efficienza circolatoria, un disordine inizialmente circoscritto tende ad estendersi progressivamente e a trasmettersi ad altri comparti circolatori. Ciò suggerisce non solo di sostenere l’efficienza vascolare dei punti più vulnerabili, come le vene degli arti inferiori, ma anche di prevenire squilibri nella perfusione di altri distretti: ad esempio la pelle (couperose), il derma (cellulite), l’intestino (emorroidi).

Arterie, vene e capillari, sebbene diversi per struttura e funzione, convergono nella continuità della rete vascolare, un insieme regolato da complessi flussi di comunicazione. L’integrazione delle loro funzioni assicura l’equilibrio dell’intero organismo e si traduce in una percezione generale di benessere. Quando fattori famigliari predisponenti, stile di vita o età compromettono l’efficienza circolatoria, un disordine inizialmente circoscritto tende ad estendersi progressivamente e a trasmettersi ad altri comparti circolatori. Ciò suggerisce non solo di sostenere l’efficienza vascolare dei punti più vulnerabili, come le vene degli arti inferiori, ma anche di prevenire squilibri nella perfusione di altri distretti: ad esempio la pelle (couperose), il derma (cellulite), l’intestino (emorroidi).

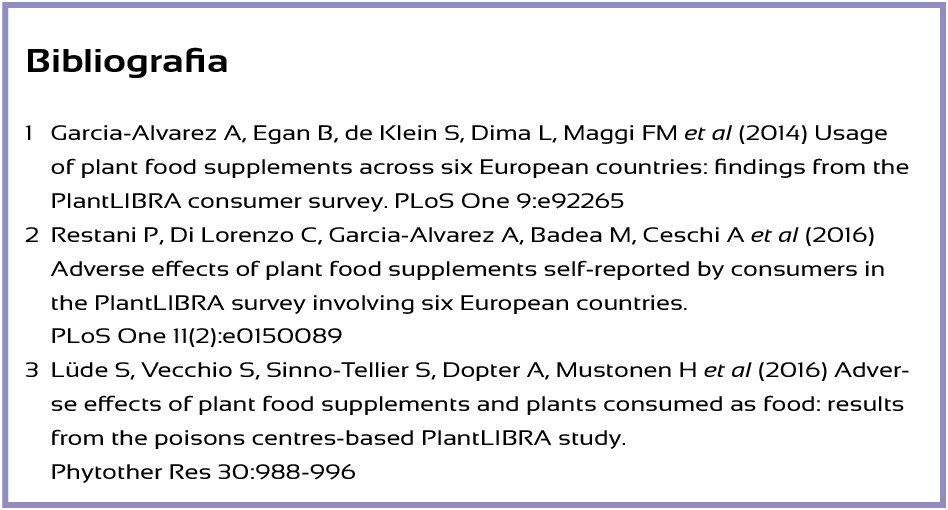

FEM2-Ambiente è uno spin-off universitario nato nel 2010 con l’intento di mettere a punto metodiche e servizi tecnico-scientifici innovativi per le imprese presenti nel campo ecologico-ambientale e nei settori legati all’utilizzo dei prodotti naturali e dei loro derivati.

FEM2-Ambiente è uno spin-off universitario nato nel 2010 con l’intento di mettere a punto metodiche e servizi tecnico-scientifici innovativi per le imprese presenti nel campo ecologico-ambientale e nei settori legati all’utilizzo dei prodotti naturali e dei loro derivati. Per ogni matrice controllata viene rilasciato un certificato di analisi che garantisce al cliente la bontà e la qualità del prodotto. In settori, come quello erboristico, dove la naturalità del prodotto è un scelta etica e strategica, dimostrare una particolare attenzione all’origine della materia prima è un elemento di credibilità dell’impresa e del professionista.

Per ogni matrice controllata viene rilasciato un certificato di analisi che garantisce al cliente la bontà e la qualità del prodotto. In settori, come quello erboristico, dove la naturalità del prodotto è un scelta etica e strategica, dimostrare una particolare attenzione all’origine della materia prima è un elemento di credibilità dell’impresa e del professionista.